Romantik

(1798 – 1840)

Begriff

Der Begriff Romantik stammt von dem altfranzösischen Gattungsbegriff ‚roman’. Damit wurden die volkssprachlichen Schriften bezeichnet, die im Kontrast zur lateinischen Literatur standen.

Der deutsche Philosoph, Theologe und Dichter Johann Gottfried von Herder benannte dann die mittelalterliche Dichtung im Unterschied zur antiken Literatur als romantisch. Im klassizistischen Zeitalter wurde dieser Begriff im negativen Sinne für volkstümliche Stoffe der Artussage oder des Faustspiels verwendet.

Für die Vertreter der Epoche Romantik umfasste der Begriff Romantik bzw. romantisch etwas Wunderbares, Phantastisches, Sinnliches, Schauriges, Abenteuerliches sowie die Abwendung von der Zivilisation und die Hinwendung zur Natur. Die Romantiker verwendeten ihn in diesem Sinne und versuchten dessen Bedeutungen in ihren Gedichten umzusetzen.

Neben der Bezeichnung für die Epoche wird der Begriff Romantik auch als epochenübergreifende Bezeichnung für Strömungen gegen klassische und realistische Literaturtheorien benutzt.

Vertreter und Literatur

Der Dichter Novalis erläuterte das Programm der romantischen Literatur mit folgenden Worten:

„Die Welt muss romantisiert werden. So findet man den ursprünglichen Sinn wieder. (...) Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehen, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, so romantisiere ich es.“

Die Epoche Romantik präsentierte nicht etwas komplett Neues, sondern ergänzte und erweiterte die Klassik. Sie entstand erst durch die intensive Auseinandersetzung mit den klassizistischen Grundgedanken. Historisch betrachtet, lebten die Romantiker im gleichen Zeitalter wie die Vertreter der Klassik. Allerdings repräsentierten sie eine jüngere Generation, die zur Zeit der französischen Revolution noch die Schule besuchte bzw. am Beginn ihres Studiums stand. Anfänglich unterstützten die Romantiker die Ziele der französischen Revolution. Doch mit der Zeit traten sie diesen immer kritischer gegenüber. Da die Vertreter der Romantik in der Regel aus wohlhabenden Familien stammten, bereitete die Aufnahme eines Studiums keine Probleme. Dieses Studium bezog sich insbesondere auf das deutsche Altertum. Sie ergriffen normalerweise Berufe als Universitätsprofessoren oder Staatsbeamte. In manchen Fällen bestand nicht die Notwendigkeit einen Beruf auszuüben, da sie durch Familienvermögen abgesichert waren.

Die Romantiker lebten in Preußen oder in preußischen Einflussgebieten. Einige wie beispielsweise Novalis, August Wilhelm Schlegel, Friedrich Schlegel oder Achim von Arnim nahmen als Offiziere am Befreiungskrieg 1813-1815 teil.

Ende des 18. Jahrhunderts und zu Beginn des 19. Jahrhunderts entfalteten sich die Naturwissenschaften aufgrund der beginnenden Industrialisierung immer stärker. Die Gesellschaft wurde somit von wirtschaftlichen Interessen bestimmt. Die Romantiker lehnten das Bürgertum massiv ab, da es vom Nützlichkeitsdenken und Gewinnstreben geprägt war. Das alltägliche Leben der Philisterwelt, das vom Berufleben dominiert wurde, erschien den Vertretern der Romantik eintönig, grau und langweilig.

Um dem Alltag des Bürgertums zu entfliehen, konstruierten die Romantiker eine mystische Gegen-Welt, in der Religion, Natur, Träume etc. sowie das Gefühl, die kostbarste Fähigkeit des Individuums, gefeiert und erlebt wurden: Die Welt müsse intensiv erlebt werden, was nur ihre Poetisierung vollzogen werden könne. Die Aufgabe des Dichters bestand demzufolge darin, die durch die Philister banalisierte Welt, geheimnisvoll erscheinen zu lassen, sie zu erlösen – sie einfach zu romantisieren.

Weiter wurde der Mensch aus der Sicht der Romantiker auf seinen ökonomischen Nutzwert reduziert, so dass das Individuum und die Realisierung seines Ichs in den Hintergrund rückten. Eine Selbstverwirklichung des Individuums konnte somit nur unabhängig von der wirtschaftlich dominierten Gesellschaft vollzogen werden. Aufgrund dessen veränderte sich die Rolle des Schriftstellers. Er stellte für seine Mitmenschen keinen Erzieher und Ratgeber dar, sondern befand sich außerhalb der Gesellschaft, weit entfernt von seinen Mitmenschen. Er war ein Außenseiter.

Die Romantiker litten unter dem Verlust einer kulturellen Einheit, wie sie im Mittelalter existierte. Deshalb verehrten sie ein idealisiertes Bild vom Mittelalter, in der alle Stände eine Gesamtkultur bildeten. In dieser Vorstellung verwischten die Grenzen zwischen Adel und Volk.

Damit löste sich erstmalig die deutsche Literatur von dem Bild des antiken Griechentums der kulturellen Einheit, wie sie in der Klassik verherrlicht wurde.

Novalis beschrieb das Bild des Mittelalters mit folgenden Worten:

„Es waren schöne glänzende Zeiten, wo Europa ein christliches Land war, wo Eine Christenheit diesen menschlich gestalteten Weltteil bewohnte; Ein großes gemeinschaftliches Interesse verband die entlegensten Provinzen dieses weiten geistlichen Reichs.“

Die intensive Begeisterung und wissenschaftliche Auseinandersetzung ließ erste philologische Versuche der deutschen Sprache und Literatur entstehen. Damit wurden die ersten Grundlagen der Wissenschaft Germanistik gelegt.

Das zentrale Kennzeichen der Romantik: Sehnsucht

Die

Sehnsucht des Dichters bezog sich auf eine

idyllische

und ursprüngliche Natur sowie auf ein harmonisches und geordnetes Leben des

einfachen Volkes, wie es dem idealisierten Bild vom

Mittelalter entsprach. In

Novalis

Roman 'Heinrich

von Ofterdingen (1802)' steht die Sehnsucht als zentrales Motiv im

Mittelpunkt. Ein junger Dichter ist dort auf der Suche nach der

blauen Blume,

dem Symbol der Sehnsucht nach einem Erlebnis, das alle Erfahrungsgrenzen

aufhebt, sowie der Sehnsucht nach kosmischer und geistiger Alleinheit. Das

Gemälde von Angerer dem Älteren "Klingsors Zaubergarten" (links) zeigt in seiner

Mitte die "blaue

Blume" der Romantik.

Die

Sehnsucht des Dichters bezog sich auf eine

idyllische

und ursprüngliche Natur sowie auf ein harmonisches und geordnetes Leben des

einfachen Volkes, wie es dem idealisierten Bild vom

Mittelalter entsprach. In

Novalis

Roman 'Heinrich

von Ofterdingen (1802)' steht die Sehnsucht als zentrales Motiv im

Mittelpunkt. Ein junger Dichter ist dort auf der Suche nach der

blauen Blume,

dem Symbol der Sehnsucht nach einem Erlebnis, das alle Erfahrungsgrenzen

aufhebt, sowie der Sehnsucht nach kosmischer und geistiger Alleinheit. Das

Gemälde von Angerer dem Älteren "Klingsors Zaubergarten" (links) zeigt in seiner

Mitte die "blaue

Blume" der Romantik.

Sehnsucht ist allerdings ein Motiv, das unerreichbar ist und niemals befriedigt werden kann. Es speist aus sich selbst und kann dauerhaft empfunden werden.

Mit der Sehnsucht sucht der Mensch nach einem höheren Sein. Er erstrebt Entgrenzung.

In der Romantik besitzt die Sehnsucht vielfältige Seiten:

∙ Bewusstseinserweiterung: Die Nacht spielt in der Poesie eine zentrale Rolle. In der Nacht flieht der Mensch aus dem Tag, dem Alltag in den Schlaf und Traum. Weiter steht die Nacht auch für den Tod, der das Tor zum Jenseits symbolisiert. Wichtig dabei ist, dass bekannte Grenzen immer dabei überschritten werden. Aufgrund dessen bevorzugen die Romantiker Märchen, da dort Reales und Irreales gleichzeitig möglich wird.

∙

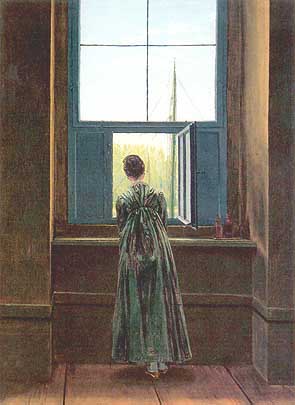

Fernweh und Reiselust: In

Joseph von Eichendorffs

Gedicht

‚Sehnsucht’

steht die Sehnsucht nach Fernweh und Reiselust als zentrales Motiv im

Mittelpunkt. Das

lyrische

Ich steht einsam am Fenster und hört in stiller Ferne ein Posthorn. Im seinem

Gemälde "Frau am Fenster" (rechts) verdeutlicht

Casper David

Friedrich diese Situation, indem er eine Frau einsam und alleine an

ein Fenster gelehnt darstellt, die voller Sehnsucht in die Ferne blickt. Diese

Position des

lyrischen Ichs stellt den Zustand der menschlichen Psyche dar. Es lauscht

dem Lied zweier junger Gesellen. In seiner Phantasie träumt es von einer Reise,

die es lediglich durch den Gesang der Gesellen erlebt. Die Sehnsucht des

lyrischen

Ichs nach der weiten Ferne entsteht lediglich in seiner Phantasie. Es entspricht

somit keiner konkreten Vorstellung, ähnelte eher etwas Irrealem und entsteht

schließlich aus dem Gegensatz zwischen der Abhängigkeit des lyrischen Ichs im

eintönigen Alltag - der Realität - und der Sehnsucht nach einer anderen, weiten

Welt.

∙

Fernweh und Reiselust: In

Joseph von Eichendorffs

Gedicht

‚Sehnsucht’

steht die Sehnsucht nach Fernweh und Reiselust als zentrales Motiv im

Mittelpunkt. Das

lyrische

Ich steht einsam am Fenster und hört in stiller Ferne ein Posthorn. Im seinem

Gemälde "Frau am Fenster" (rechts) verdeutlicht

Casper David

Friedrich diese Situation, indem er eine Frau einsam und alleine an

ein Fenster gelehnt darstellt, die voller Sehnsucht in die Ferne blickt. Diese

Position des

lyrischen Ichs stellt den Zustand der menschlichen Psyche dar. Es lauscht

dem Lied zweier junger Gesellen. In seiner Phantasie träumt es von einer Reise,

die es lediglich durch den Gesang der Gesellen erlebt. Die Sehnsucht des

lyrischen

Ichs nach der weiten Ferne entsteht lediglich in seiner Phantasie. Es entspricht

somit keiner konkreten Vorstellung, ähnelte eher etwas Irrealem und entsteht

schließlich aus dem Gegensatz zwischen der Abhängigkeit des lyrischen Ichs im

eintönigen Alltag - der Realität - und der Sehnsucht nach einer anderen, weiten

Welt.

∙ Kindheit bzw. Kindlichkeit: Ursprünglichkeit, Einfachheit, Spontaneität und Jugend stellen ein Ideal dar. Diesem Ideal steht die Philisterwelt entgegen; eine Welt mit sozialen Spannungen sowie einem System- und Regelzwang.

Dabei ist für die Romantiker nicht nur die Sehnsucht nach der eigenen Kindheit relevant, sondern auch die Sehnsucht nach der Kindheit des eigenen Volkes. Dieses Verlangen zeigt sich in ihrem Interesse am deutschen Volksliedgut und mittelalterlicher Literatur.

Motive wie Morgen, Abend, alte Schlösser, Vergänglichkeit, Religion, Stille, Harmonie, Einsamkeit etc. sowie Chiffren wie Posthorn, Brunnen, Quelle, Reh, Jäger, Schiff, Frühling, Lerche, Nachtigall, Ritter etc. kehren in der romantischen Dichtung immer wieder und wirken als Zauberwörter, die der eigenen Vorstellungskraft keine Grenzen aufzeigen. Die banalisierte Philisterwelt erscheint durch die romantische Dichtung entgrenzt.

Weiter wird in der romantischen Literatur ein besonderer Akzent auf die Musik bzw. auf die Klangform der Lyrik gelegt. Musik und Poesie sind demnach das Gleiche. Relevant ist nun die Musik der Natur zu verstehen, was nur durch eine Zauberformel möglich wird.

Joseph von Eichendorff beschrieb sie mit folgenden Worten:

„Die arme gebundene Natur träumt von Erlösung und spricht im Traume in abgebrochenen, wundersamen Lauten, rührend, kindisch, erschütternd, es ist das alte, wunderbare Lid, das in allen Dingen schläft – Aber nur ein reiner, gottergebener , keuscher Sinn kennt die Zauberformel, die es weckt.“

Verwendete Gattungen

In der Romantik wurde hauptsächlich die Gattung Lyrik verwendet. Es wurden zahlreiche Gedichte vertont wie beispielsweise Joseph von Eichendorffs Gedicht ‚Mondnacht’. Die Melodie dazu komponierte Robert Schumann (Hörbeispiel). Das Drama war in der Romantik von trivialer Bedeutung. Ebenso fanden romantische Motive ihren Einzug in die Kunst. Das Gemälde von Casper David Friedrich "Mann und Frau den Mond betrachtend" (rechts) ist ein Beispiel hierfür.