Begriff

‚Symbolismus’

ist die von dem Franzosen Jean

Moréas geprägte Bezeichnung für eine, insbesondere in Europa ab etwa 1890

herrschende Strömung der zeitgenössischen Lyrik. Von dort aus erfasste diese

Bewegung schließlich auch andere Gattungen wie den

Roman oder das

Drama. Sie

stellte sich bewusst gegen andere literarische Strömungen dieser Zeit, vor allem

gegen den

Realismus und

Naturalismus.

Grundzüge und Verbreitung

Der Symbolismus nahm seinen Anfang in Frankreich nach dem Vorbild der Dichtung Charles Baudelaires und Paul Verlaine. Von Frankreich aus beeinflusste der Symbolismus Schriftsteller in Amerika (Edgar Allan Poe) und ganz Europa. Wegbereiter des dichterischen Symbolismus waren der Franzose Gérard de Nerval und der amerikanische Schriftsteller Poe.

In Deutschland wurde Stefan George (‚Das Jahr der Seele 1897’) zum Wegbereiter des Symbolismus. Ihm folgten der junge Hugo von Hofmannsthal (‚Reiselied 1898’) und Rainer Maria Rilke (‚Das Buch der Lieder 1902/06’).

Literatur und Vertreter

Grundsatz der Symbolisten war die Abkehr von der Wirklichkeit und die Erschaffung einer eigenständigen Welt der Bilder und Worte. Dabei verwarfen sie bewusst die strikten systematischen Regeln der Verslehre und die Bildsprache ihrer Vorgänger.

Der symbolistische Dichter zog sich von der gesellschaftsbezogenen Wirklichkeit der spätbürgerlichen Welt zurück. Er verzichtete, im Gegensatz zu den Naturalisten, auf eine Wirkungsabsicht und Zweckhaftigkeit in moralischer, politischer, sozialer oder weltanschaulicher Hinsicht zugunsten dichterischer Phantasie.

Intention des symbolistischen Schriftstellers war nicht die Mimesis (Nachahmung), sondern die Erzeugung einer Art „Stimmung der Seele“ (état d’âme). Die Literatur war damit aller Fremdzwecke entbunden. Sie stellte ausschließlich Kunst dar und war zum Dienst an sich selbst verpflichtet (l’art pour l’art/die Kunst für die Kunst).

Die Darstellung der Wirklichkeit, konkrete Inhalte, persönliche Empfindungen und äußere Stimmungseindrücke spielten folglich keine Rolle. Stattdessen richtete sich die Aufmerksamkeit des Symbolismus auf die Sprache selbst. Im Mittelpunkt standen hierbei die Natur und Beschaffenheit der Sprache, die Entfaltung und Gestaltung der suggestiven Wirkung von Rhythmus, Klang und der inneren Textstrukturen sowie die Freisetzung des Bedeutungspotenzials der Wörter.

Dabei fand eine Tendenz zur „Entdinglichung“ und Abstraktion mit Hilfe reiner Wortkunst (Poesie pure - Absolute Dichtung) statt. Die Elemente der realen Welt wurden in Bildzeichen und Symbole zerlegt. Traumhafte Bilder, verrätselte Metaphern, die Vertauschung realer, imaginierte Sinneseindrücke und bewusst dunkle, hermetische Aussagen spielten dabei eine große Rolle. Dadurch sollte eine eigenständige Welt der Schönheit erschaffen werden. Diese veranschaulichte symbolhaft die allem Sein zugrunde liegende Idee und sollte die geheimnisvollen, magischen und mystischen Zusammenhänge zwischen den einzelnen Dingen veranschaulichen.

Es wurden bewusst sämtliche klanglichen und rhythmischen Mittel eingesetzt, z.B. Reim, Assonanz, Lautmalerei und Synästhesien (audition colorée). Vorbild waren dabei die Musik und der ästhetische Reiz von Farbe. Nicht mehr der Sinn, sondern der reine Sprachklang stand im Vordergrund. Strenge metrische Formen wurden zugunsten freier Verse oder Prosagedichte aufgegeben.

Hugo von Hofmannsthals ‚Reiselied (1898)’ verdeutlicht die dargestellten Ausprägungen und Tendenzen der symbolistischen Dichtung.

Hugo von Hofmannsthal

Reiselied (1898)

Wasser stürzt, uns zu verschlingen,

Rollt der Fels, uns zu erschlagen,

Kommen schon auf starken Schwingen

Vögel her, uns fortzutragen.

Aber unten liegt ein Land,

Früchte spiegelnd ohne Ende

In den alterslosen Seen.

Marmorstirn und Brunnenrand

Steigt aus blumigem Gelände,

Und die leichten Winde wehn.

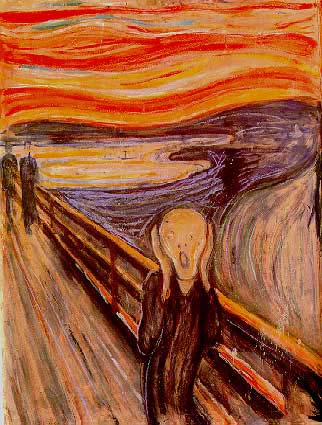

Die Kunst des Symbolismus

beschäftigte sich mit Seelenzuständen, Ängsten und Träumen. Die Maler wollten

eine seelische Tiefe erreichen, die in der objektivistischen, wissenschaftlichen

Malweise des Naturalismus fehlte. Um sich von diesen abzuheben, griff der

Symbolismus zur Abstraktion und verwendet eine lineare Ornamentalik als auch

einen anti-naturalistischen Bildaufbau.

Edvard

Munch drückte in seinen psychologischen Gemälden eine morbide

Fin-de-siècle-Stimmung aus: Der Schrei ist

der Ausdruck des Ohnmachtgefühls

einer gesamten Generation.